Être classé au Patrimoine mondial de l’Humanité, ce n’est pas juste recevoir un titre prestigieux. C’est entrer dans l’histoire collective de l’humanité, avec la responsabilité de préserver ce bien pour les générations futures. , que signifie vraiment cette reconnaissance ?

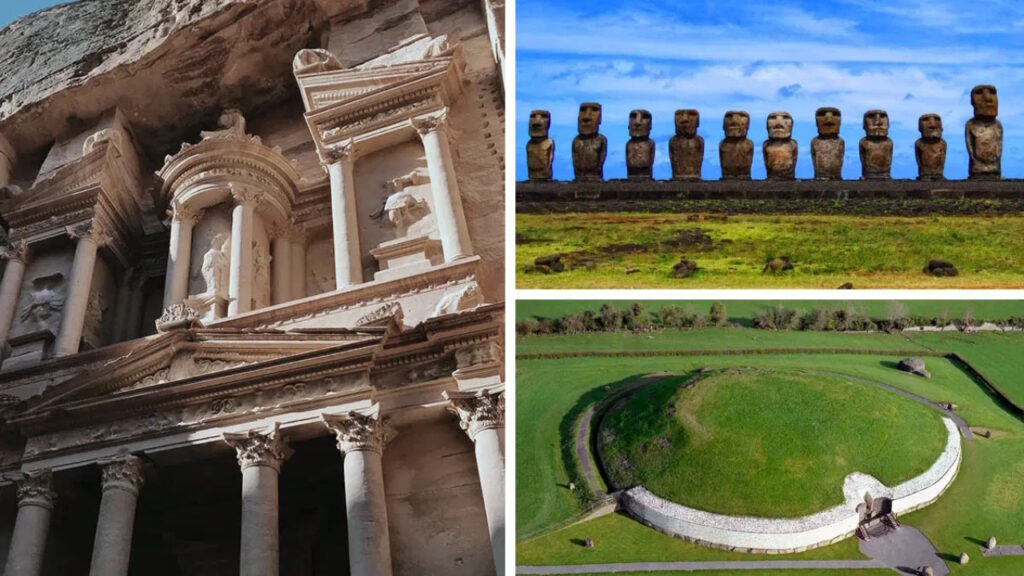

Chaque année, des sites à travers le monde, monuments, paysages, villes entières ou espaces naturels sont inscrits sur la prestigieuse liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce classement attire l’attention des médias, des touristes et des gouvernements, et suscite souvent une immense fierté locale. Toutefois, derrière cette reconnaissance se cache bien plus qu’un simple label honorifique. En effet, elle symbolise la valeur universelle exceptionnelle d’un lieu et l’engagement à le protéger au nom de toute l’humanité. Mais qu’implique réellement ce classement ? Quels critères faut-il remplir et quelles sont les conséquences concrètes pour les territoires concernés ? Dans cet article, nous allons décrypter ce statut à la fois envié, exigeant et porteur de grandes responsabilités.

Dans cet article :

Comprendre ce qu’est le Patrimoine mondial

Tout a débuté par une initiative de l’UNESCO. En effet, le concept de Patrimoine mondial est né en 1972, avec l’adoption par l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. L’objectif est d’identifier, de protéger et de préserver des biens qui ont une valeur universelle exceptionnelle, tant sur le plan culturel que naturel.

Être classé au Patrimoine mondial ne signifie pas seulement recevoir une distinction. C’est entrer dans l’histoire commune de l’humanité, en tant que lieu porteur d’une valeur universelle exceptionnelle.

Cette convention repose sur un principe fort. Certains lieux appartiennent non seulement à un pays, mais à toute l’humanité. Leur perte serait une atteinte à l’héritage commun de tous les peuples.

Une liste internationale en constante évolution

Depuis les premières inscriptions en 1978, la Liste du Patrimoine mondial n’a cessé de s’enrichir. Elle compte actuellement 1248 sites, répartis dans plus de 165 pays. Ces biens sont classés en trois grandes catégories :

- Le patrimoine culturel : il comporte des monuments, des ensembles architecturaux, des sites archéologiques et des villes historiques.

- Le patrimoine naturel : il se compose de paysages exceptionnels, de réserves naturelles et d’écosystèmes uniques.

- Le patrimoine mixte : il s’agit de lieux combinant valeur culturelle et naturelle (par exemple, des sites sacrés dans des cadres naturels).

Quels sont les critères de sélection ?

Pour qu’un bien soit inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, il ne suffit pas qu’il soit beau, ancien ou connu. Il doit répondre au moins à un des dix critères établis par l’UNESCO, et démontrer une valeur universelle exceptionnelle.

Voici des exemples de critères culturels :

- Représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain.

- Témoigner d’un échange d’influences significatif entre civilisations.

- Apporter un témoignage unique sur une tradition culturelle disparue.

Voici des exemples de critères naturels :

- Contenir des phénomènes naturels exceptionnels ou des paysages d’une beauté remarquable.

- Être un exemple représentatif des grands processus écologiques ou biologiques en cours.

- Abriter des habitats naturels importants pour la conservation de la biodiversité.

En plus de cela, le bien doit être intègre, authentique et faire l’objet d’une protection juridique et de mesures de gestion adaptées.

Le processus d’inscription : long, rigoureux, exigeant

Le classement ne se fait pas du jour au lendemain. Il s’agit d’un parcours complexe, souvent long de plusieurs années, impliquant de nombreux acteurs.

1. L’identification du site

Tout commence par une liste indicative, préparée par chaque pays signataire de la convention. Un bien ne peut être proposé que s’il figure sur cette liste.

2. Le dossier de candidature

Le pays propose ensuite un dossier extrêmement détaillé, contenant :

- La description complète du site.

- L’analyse de sa valeur universelle exceptionnelle.

- Son état de conservation.

- Le cadre légal qui le protège.

3. L’évaluation par des experts indépendants

Deux organisations consultatives évaluent les dossiers :

- L’ICOMOS (pour le patrimoine culturel).

- L’UICN (pour le patrimoine naturel).

Ces experts visitent les sites, analysent les documents et rendent un avis qui est déterminant pour la suite.

4. La décision finale

C’est le Comité du Patrimoine mondial, composé de 21 États membres qui vote l’inscription, modifie le dossier ou la refuse. Ce comité se réunit une fois par an. Ce classement signifie énormément entre honneur et responsabilités.

Être inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial est une reconnaissance de prestige international. Mais ce n’est pas un simple trophée : c’est aussi un engagement fort.

Une reconnaissance de valeur exceptionnelle

Le classement atteste que le site représente une richesse unique au monde. Il valorise l’histoire, la culture ou la nature du pays concerné. Il place le bien sous la protection morale de l’Humanité tout entière. Cela entraîne donc plusieurs implications. Il s’agit tout d’abord d’une obligation de protection renforcée. En effet, une fois inscrit, le site devient l’objet d’une surveillance accrue. Le pays doit garantir :

- Sa préservation à long terme.

- Le maintien de ses caractéristiques essentielles.

- Une gestion responsable face au tourisme, à l’urbanisation ou aux risques naturels.

Un site mal protégé peut être inscrit sur la liste du patrimoine en péril, voire radié, comme ce fut le cas pour certains sites détruits par des conflits ou le tourisme de masse.

Des opportunités, mais aussi des défis

Le classement peut apporter :

- Un essor touristique important.

- Des financements et aides techniques de l’UNESCO.

- Une meilleure connaissance et valorisation du patrimoine.

Mais il peut aussi poser des problèmes :

- Une surcharge touristique, mettant en péril l’équilibre du lieu.

- Des tensions entre conservation et développement local.

- Des conflits d’intérêts entre acteurs publics, privés et communautaires.

Voici des exemples concrets d’impacts positifs et négatifs

L’impact positif : Le Mont-Saint-Michel en France. Il a été classé en 1979. Par la suite, le Mont-Saint-Michel est devenu un symbole du patrimoine français. L’inscription a permis :

- De renforcer la protection du site.

- De financer des travaux de désensablement.

- D’attirer un tourisme massif, bien encadré.

L’impact problématique : Venise en Italie est inscrite depuis 1987. La ville est aujourd’hui confrontée à de graves menaces :

- Le surtourisme (plus de 20 millions de visiteurs par an).

- La montée des eaux liée au changement climatique.

Une perte progressive de population locale

L’UNESCO a plusieurs fois envisagé de classer Venise parmi les sites en péril, soulignant que le classement ne protège pas si des politiques ambitieuses ne sont pas mises en place.

La préservation d’un site classé ne peut pas reposer uniquement sur l’État ou l’UNESCO. Elle nécessite l’implication active des habitants, associations, professionnels et élus locaux. Les communautés locales sont responsables également. Un site vivant, c’est un site où :

- Les communautés comprennent la valeur du patrimoine.

- Les habitants sont associés aux décisions.

- Le développement économique est compatible avec la préservation.

Quand les populations locales sont exclues ou subissent les effets du classement (par exemple, la hausse des prix, certaines interdictions ou encore l’afflux touristique), cela crée des tensions. À l’inverse, impliquer les citoyens renforce la légitimité et l’efficacité des actions de protection.

Patrimoine mondial et avenir : entre urgence et espoir

La reconnaissance mondiale d’un site ne le rend pas invulnérable. De nombreux biens inscrits sont aujourd’hui menacés :

- Par le changement climatique (inondations, sécheresses, incendies).

- Par l’urbanisation sauvage.

- Par les conflits armés.

- Par l’exploitation illégale des ressources.

Dans ce contexte, l’UNESCO cherche à :

- Renforcer les outils de gestion durable.

- Soutenir les pays en difficulté.

- Sensibiliser le public à l’importance de la conservation.

Le Patrimoine mondial est donc aussi un levier d’éducation et de mobilisation. Il invite chacun, notamment les gouvernements, les habitants et les voyageurs à devenir gardiens d’un héritage commun.

Être classé au Patrimoine mondial de l’Humanité, c’est bien plus qu’obtenir un titre de prestige. C’est reconnaître qu’un lieu, par sa beauté, son histoire ou sa richesse écologique, appartient à quelque chose de plus grand que lui : la mémoire et l’avenir de toute l’humanité. Cette reconnaissance s’accompagne d’une responsabilité exigeante. Préserver ces biens, c’est refuser qu’ils soient sacrifiés sur l’autel du profit, du court-terme ou de la négligence. C’est aussi accepter que ce qui est exceptionnel ne nous appartient pas entièrement et qu’il est de notre devoir collectif de le transmettre, intact, à ceux qui viendront après nous.

BuzzWebzine est un média indépendant. Soutiens-nous en nous ajoutant à tes favoris sur Google Actualités :